○稲沢市ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱

令和7年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、性的少数者の方々や様々な事情により婚姻制度や養子縁組制度を利用できない方々の生きづらさや困難の解消を図るとともに、一人ひとりの人権が尊重され、多様な価値観・生き方を認め合える社会を実現するために、ファミリーシップ宣誓制度について必要な事項を定めるものとする。

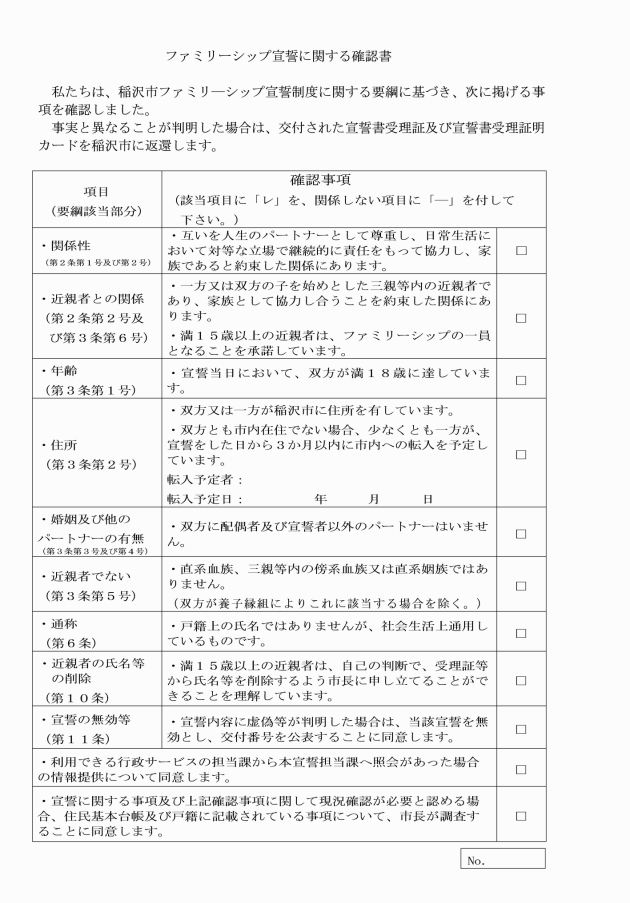

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において対等な立場で継続的に責任をもつて協力する関係をいう。

(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者が家族であると約した関係並びにパートナーシップにある者及び当該パートナーシップにある者の一方又は双方の子を始めとした三親等内の者(以下「近親者」という。)を含めて、家族であると約した関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある者がファミリーシップにあることを市長に対して誓うことをいう。

(4) 締結自治体 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を本市と締結した地方公共団体をいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 宣誓をしようとする双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 宣誓をしようとする者のうち、少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は宣誓をした日から3月以内に市内への転入を予定していること。

(3) 宣誓をしようとする者同士が婚姻(日本法により効力を認められる婚姻に限る。)をしていないこと。

(4) 宣誓をしようとする者同士以外の者と婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情を含む。)をしておらず、かつ、ファミリーシップを形成していないこと。

(5) 宣誓をしようとする者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者でないこと。ただし、宣誓をしようとする者同士が養子縁組をしたことにより当該規定に該当することとなつた場合を除く。

(6) 宣誓をしようとする者の近親者を含めたファミリーシップを宣誓する場合で当該近親者が満15歳以上のときは、当該近親者にファミリーシップの一員となることについて承諾を得ていること。

(宣誓の方法)

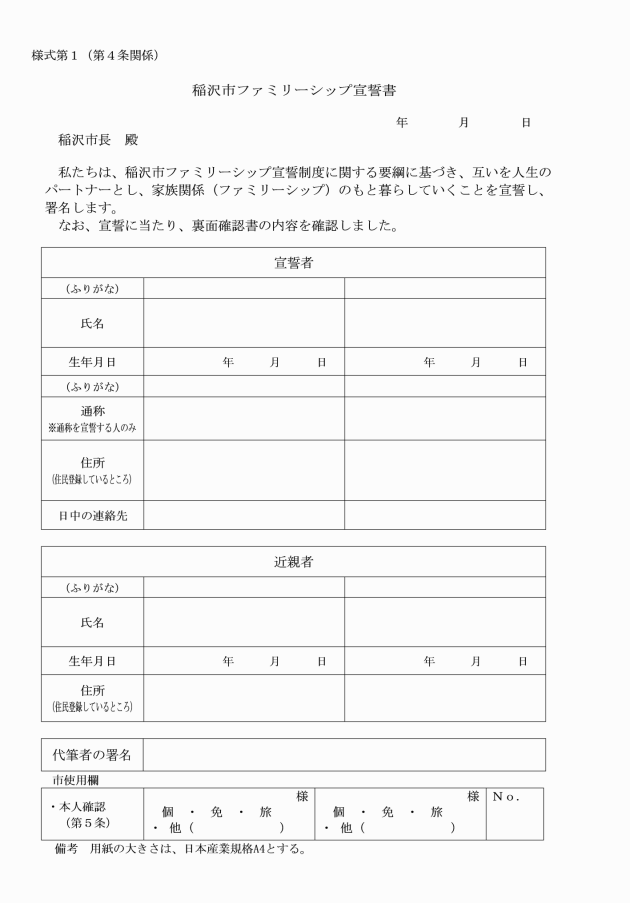

第4条 宣誓をしようとする者は、市職員の面前において稲沢市ファミリーシップ宣誓書(様式第1。以下「宣誓書」という。)を自ら記入し、市長に提出しなければならない。ただし、宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができない事情があると市長が認めるときは、宣誓をしようとする者が指定する他の者に代筆させることができる。

2 宣誓をしようとする者は、宣誓をする日時、場所等について事前に市と調整するものとする。

3 宣誓書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 宣誓をしようとする者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも宣誓書の提出の日前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 宣誓をしようとする者が現に婚姻をしていないことを証明する書類(戸籍全部事項証明書(以下「戸籍謄本」という。)又は戸籍個人事項証明書、独身証明書、婚姻要件具備証明書に日本語訳を付したもの等をいう。いずれも宣誓書の提出の日前3月以内に発行されたものに限る。)

(3) 近親者がある場合は、戸籍謄本等の宣誓をしようとする者と近親者との関係を確認することができる書類(宣誓書の提出の日前3月以内に発行されたものに限る。)

(4) 本市に転入し、引き続き宣誓をしようとする場合は、転出元の締結自治体から交付を受けた第7条の規定により交付される書類に相当する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前条第2号に規定する市内に転入予定である者は、宣誓をした日から3月以内に市内に転入しなければならない。この場合において、転入後1月以内に、住民票の写し等市内への転入の事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(本人確認)

第5条 市長は、宣誓しようとする者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可書、資格証明書等であつて、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(通称の使用)

第6条 宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称(戸籍に記載された氏名に代わるものとして、社会生活上通用しているものをいう。以下同じ。)を記載することができる。

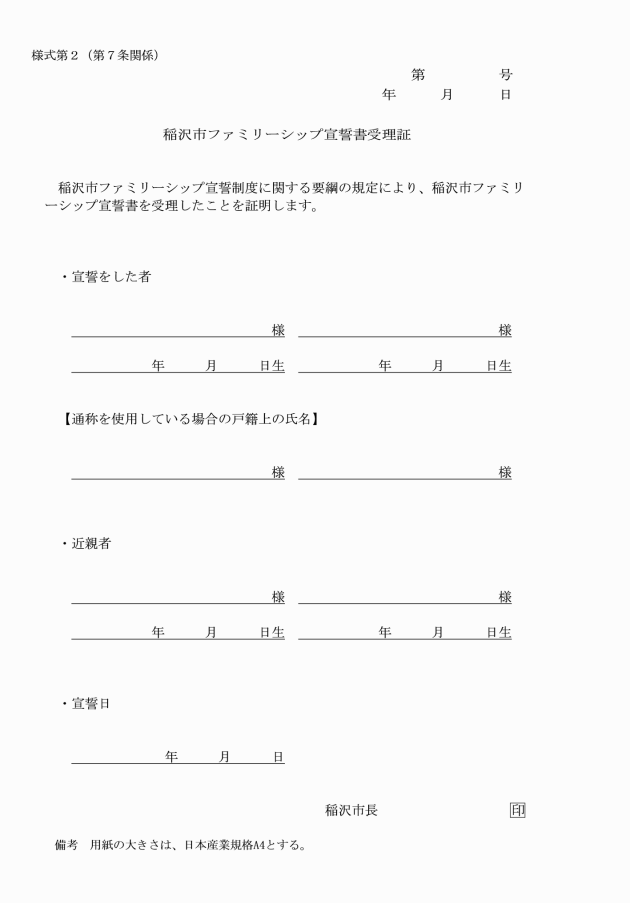

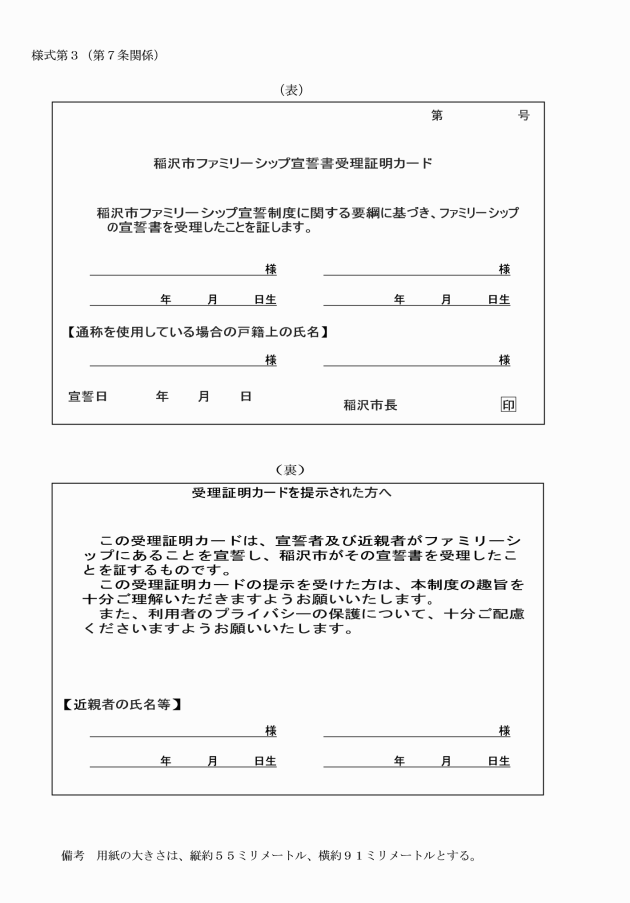

2 受理証はファミリーシップ1組につき1枚交付するものとし、受理証明カードは宣誓者それぞれに1枚交付するものとする。

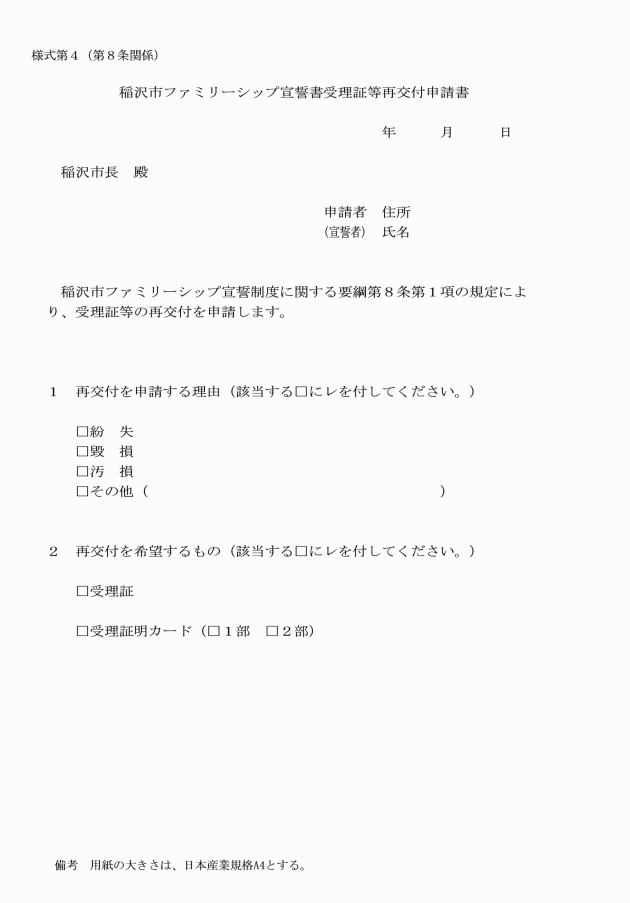

(受理証等の再交付)

第8条 受理証等の交付を受けた宣誓者は、当該受理証等の紛失等により受理証等の再交付を希望するときは、市長に対し、稲沢市ファミリーシップ宣誓書受理証等再交付申請書(様式第4。以下「再交付申請書」という。)により申請しなければならない。ただし、毀損又は汚損により受理証等の再交付を受ける場合は、当該受理証等を添えて申請するものとする。

2 宣誓者は、再交付申請書の提出の際は、第5条各号に掲げる書類のいずれかを市長に提示するものとする。

3 市長は、再交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、受理証等を再交付するものとする。

4 前項に規定する再交付を受けた宣誓者は、紛失した受理証等を発見したときは、速やかに当該受理証等を市長に返還しなければならない。

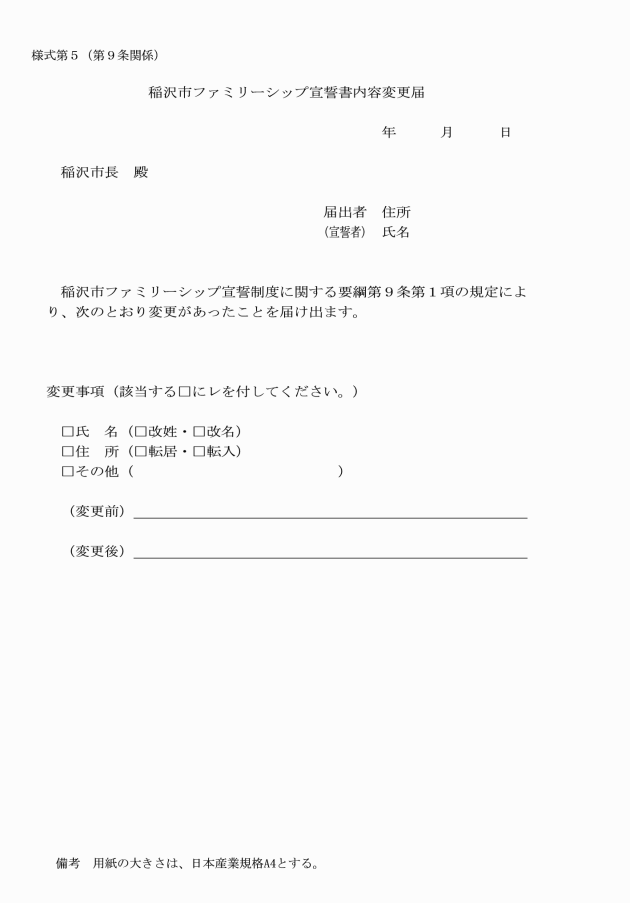

2 宣誓者は、変更届の提出の際は、第5条各号に掲げる書類のいずれかを市長に提示するものとする。

3 市長は、変更届の提出があつたときは、その内容を確認し、変更後の受理証等を当該宣誓者に交付するものとする。ただし、宣誓者及び近親者の住所並びに連絡先のみを変更する場合は交付しない。

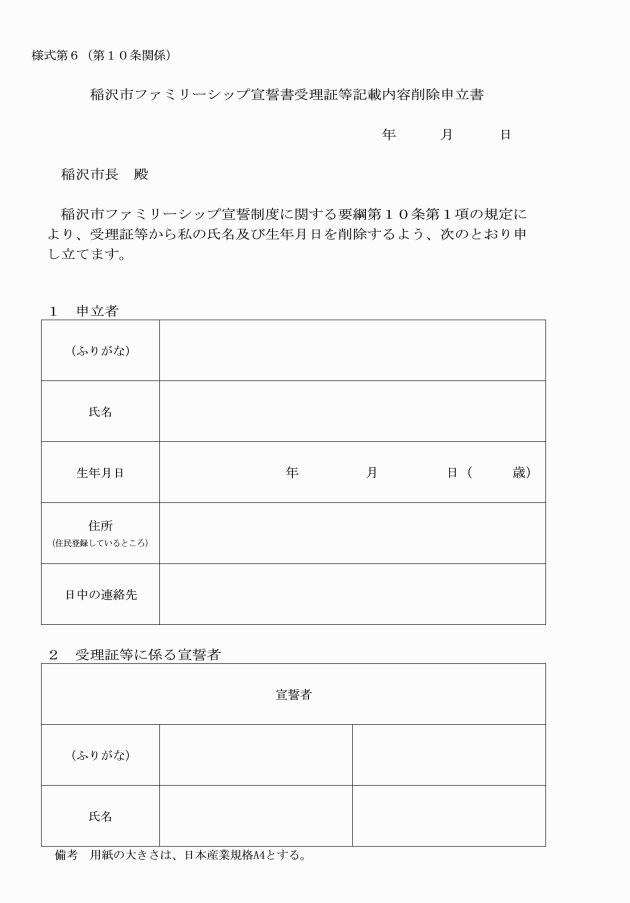

(近親者の氏名等の削除)

第10条 受理証の交付を受けた満15歳以上の近親者(以下「申立者」という。)は、受理証等に記載された当該近親者の氏名及び生年月日(以下「氏名等」という。)を削除しようとするときは稲沢市ファミリーシップ宣誓書受理証等記載内容削除申立書(様式第6。以下「申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申立者は、申立書の提出の際は、第5条各号に掲げる書類のいずれかを市長に提示するものとする。

3 市長は、申立書の提出があつたときは、その内容を確認し、申立者に係る受理証等を交付した宣誓者に対し、申立書の提出があつたことを通知の上、申立者の氏名等を削除した受理証等を交付するものとする。

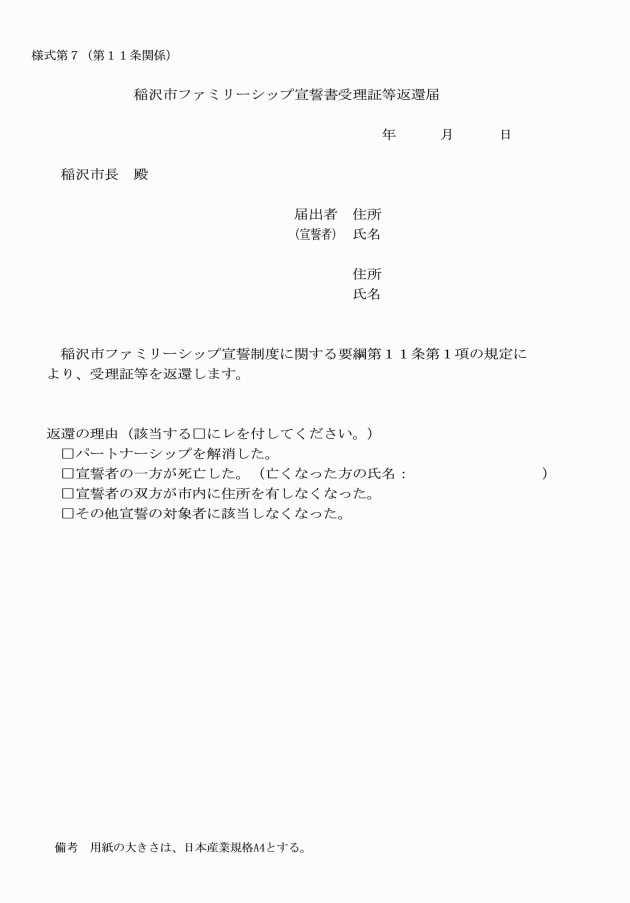

(1) 宣誓者の一方又は双方の意思によりパートナーシップを解消したとき。

(2) 宣誓者のいずれかが死亡したとき。

(3) 宣誓者の双方が市内に住所を有しなくなつたとき。

(4) その他宣誓の要件に該当しなくなつたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受理証等を無効とし、宣誓者に返還を命ずることができる。

(1) 宣誓者が市長に宣誓書を提出した時点において、第3条各号に掲げる要件に該当していなかつたことが判明したとき。

(2) 宣誓書及びその添付書類の内容に虚偽があつたとき。

(3) 第4条第4項に規定する市内への転入の事実を証明する書類を提出しないとき。

(4) 前条第3項の規定により宣誓者に対し申立書の提出があつたことを通知したとき。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受理証等の交付番号を市ホームページにて公表することができる。

(1) 第1項の規定による返還届の提出時に、受理証等が添付されない場合

(2) 前項の規定により受理証等の返還を命じられたにもかかわらず、宣誓者が返還しない場合

(締結自治体の長等を経由する返還)

第12条 市長は、本市から締結自治体へ転出し、当該締結自治体のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に類する制度を利用しようとする者が、当該締結自治体が定めるところにより、当該締結自治体の長に対し受理証等を提出したことをもつて受理証等が返還したものとみなす。

(宣誓制度の周知等)

第14条 市長は、市民、事業者等が宣誓制度の趣旨を理解するとともに、これを尊重し、公平かつ適切な対応をすることができるよう周知及び啓発に努めるものとする。

2 市長は、宣誓制度について、他の地方公共団体と必要な連携がなされるよう努めるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。